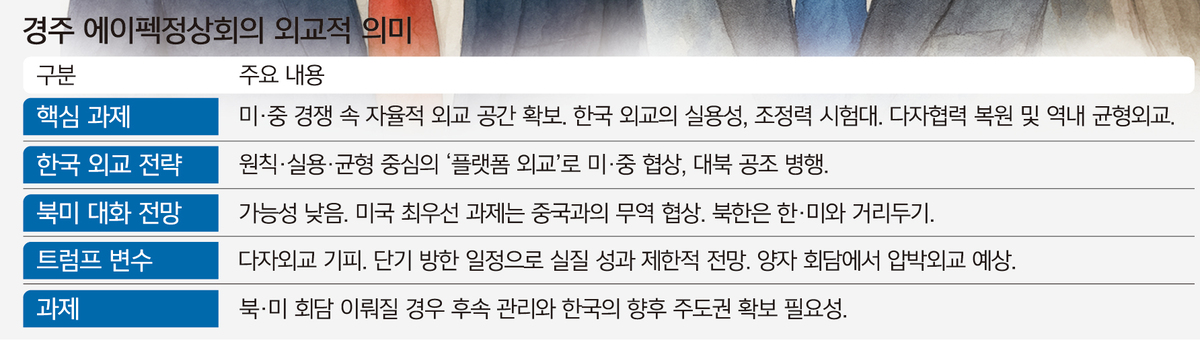

20년 만에 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의는 이재명 대통령이 표방한 ‘페이스메이커 외교’의 실질적인 시험대다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 예측 불가능성, 미·중 경쟁 구도 속에서 균형·실용·조정 중심으로 외교 노선을 재정립해야 한다는 제언이 나온다. 20일 외교가에 따르면 31일 개최되는 경주 에이펙에서 가장 중요한 과제 중 하나는 북·미 대화 가능성이 부상하고, 급변하는 동북아 안보 상황에서 한국의 가교 역할을 재확인하는 것이다. 당장 대북 외교의 돌파구를 마련하는 것보다 미·중 전략 경쟁 속에서 자율적 공간 확보가 우선이라는 의미다. 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 만나는 이번 에이펙은 양국 기싸움이 최고조에 달한 시기에 열린다. 반길주 국립외교원 교수(국제안보통일연구부)는 “한국이 미·중 대리전의 전장이 되는 것을 막아야 한다”고 강조했다. 메시지의 일관성이 절대적으로 필요하다고 반 교수는 강조했다.

이번 에이펙에서는 한·미, 한·중, 미·중 정상회담이 열리는 만큼 이를 통해 3국 간 외교 균형을 조정할 기회라는 분석도 나온다. 반 교수에 따르면 한국은 강대국의 중재자가 되기는 힘들지만, 이들이 협의할 틀은 설계할 수 있다는 점에서 ‘플랫폼 외교’가 더 현실적인 개념이다. 그는 “한국은 미·중 정상회담의 성공을 촉진하는 역할을 해야 한다”며 “트럼프 대통령과 시 주석이 6년 만에 대면하고, 13년 만에 함께 방한하는 것 자체로 외교적 임팩트가 크므로 이를 어떻게 활용할지 전략적으로 사고해야 한다”고 강조했다. 이어 “한국이 북·미 공조의 공식 내에 존재하도록 하고, ‘대북 공조의 공식 툴’을 만들어야 한다”며 “다만, 북·미 회동이 비핵화 논의 없이 진행되는 것을 방치하면 안 된다”고 반 교수는 강조했다.

이번 에이펙에서는 한·미, 한·중, 미·중 정상회담이 열리는 만큼 이를 통해 3국 간 외교 균형을 조정할 기회라는 분석도 나온다. 반 교수에 따르면 한국은 강대국의 중재자가 되기는 힘들지만, 이들이 협의할 틀은 설계할 수 있다는 점에서 ‘플랫폼 외교’가 더 현실적인 개념이다. 그는 “한국은 미·중 정상회담의 성공을 촉진하는 역할을 해야 한다”며 “트럼프 대통령과 시 주석이 6년 만에 대면하고, 13년 만에 함께 방한하는 것 자체로 외교적 임팩트가 크므로 이를 어떻게 활용할지 전략적으로 사고해야 한다”고 강조했다. 이어 “한국이 북·미 공조의 공식 내에 존재하도록 하고, ‘대북 공조의 공식 툴’을 만들어야 한다”며 “다만, 북·미 회동이 비핵화 논의 없이 진행되는 것을 방치하면 안 된다”고 반 교수는 강조했다. 정재환 인하대 교수(정치외교학)는 페이스메이커 외교에 대해 “원래 북한·비핵화 중심 개념이었으나 현재는 미·중 조정자 역할로 전환할 필요가 있다”고 조언했다. 미·중 갈등 격화 시 가장 큰 외교적 타격을 받는 한국으로서는 “북·미 간 조정자보다 미·중 간 균형자로 움직이는” 실용 노선이 더 시급하다는 설명이다.

다자회의인 에이펙의 본질에 집중하며 이를 활용할 기회를 보는 것이 한국으로서는 중요한 전략이라는 지적도 있다. 이상현 세종연구소 수석연구위원은 “트럼프 대통령의 짧은 방한 일정은 에이펙보다 자신 중심의 메시지 발신을 위한 것으로 해석되고, 한·미 회담이 열려도 실질 협력보다 한국을 압박할 수단이 될 가능성이 높다”고 진단했다. 무엇보다 관세·투자 문제라는 핵심 갈등 요인이 남아있다. 한국은 에이펙 주최국으로서 ‘역내 다자협력’에 충실한 모습을 보이는 것이 바람직하다는 제언이다.

다자회의인 에이펙의 본질에 집중하며 이를 활용할 기회를 보는 것이 한국으로서는 중요한 전략이라는 지적도 있다. 이상현 세종연구소 수석연구위원은 “트럼프 대통령의 짧은 방한 일정은 에이펙보다 자신 중심의 메시지 발신을 위한 것으로 해석되고, 한·미 회담이 열려도 실질 협력보다 한국을 압박할 수단이 될 가능성이 높다”고 진단했다. 무엇보다 관세·투자 문제라는 핵심 갈등 요인이 남아있다. 한국은 에이펙 주최국으로서 ‘역내 다자협력’에 충실한 모습을 보이는 것이 바람직하다는 제언이다. 트럼프 대통령에 대해서는 ‘에이펙 본회의 불참’보다 한국을 고려해 방한을 결정했다는 점에 외교적 의미를 둬야 한다는 분석이 나온다. 반 교수는 “트럼프 대통령이 다자무대를 기피하는데도 한국에 오는 것 자체가 의미가 있고, 이를 어떻게 실익으로 연결하느냐가 문제”라며 “정상들이 내는 공동선언 메시지에 어떻게든 참여하게 하는 것이 관건”이라고 말했다. 한·미 정상회담을 통해 경주선언에 대한 트럼프 대통령의 간접적인 동조를 유도해야 한다는 것이다.

정지혜·장민주 기자

![[포토] 예지원, 전통과 현대가 공존한 화보 공개](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/09/20251009182431778689.jpg)

![블랙핑크 제니, 최강매력! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.ed1b2684d2d64e359332640e38dac841_P1.jpg)

![[포토] 발표하는 김정수 삼양식품 부회장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114206916880.jpg)

![[포토]두산 안재석, 관중석 들썩이게 한 끝내기 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.1a1c4d0be7434f6b80434dced03368c0_P1.jpg)

![블랙핑크 제니, 매력이 넘쳐! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.c5a971a36b494f9fb24aea8cccf6816f_P1.jpg)

![[포토] '삼양1963 런칭 쇼케이스'](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114008977281.jpg)

![[포토] 박지현 '순백의 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507414.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 하늘 '완벽한 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504457.jpg)

![[포토] 아이들 소연 '매력적인 눈빛'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/12/20250912508492.jpg)

![[포토] 국회 예결위 참석하는 김민석 총리](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110710410898931_1762479667.jpg)

![[포토] 박지현 '아름다운 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/19/20251119519369.jpg)

![[포토] 김고은 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507236.jpg)

![[작아진 호랑이③] 9위 추락 시 KBO 최초…승리의 여신 떠난 자리, KIA를 덮친 '우승 징크스'](http://www.sportsworldi.com/content/image/2025/09/04/20250904518238.jpg)

![[포토]첫 타석부터 안타 치는 LG 문성주](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/02/news-p.v1.20250902.8962276ed11c468c90062ee85072fa38_P1.jpg)

![[포토] 알리익스프레스, 광군제 앞두고 팝업스토어 오픈](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110714160199219_1762492560.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 쥴리 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504358.jpg)

![[포토]끝내기 안타의 기쁨을 만끽하는 두산 안재석](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.0df70b9fa54d4610990f1b34c08c6a63_P1.jpg)

![[포토] 한샘, '플래그십 부산센텀' 리뉴얼 오픈](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/31/20251031142544910604.jpg)

![[포토] 언론 현업단체, "시민피해구제 확대 찬성, 권력감시 약화 반대"](https://image.ajunews.com/content/image/2025/09/05/20250905123135571578.jpg)

![[포토] 김고은 '상연 생각에 눈물이 흘러'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507613.jpg)

![[포토]두산 안재석, 연장 승부를 끝내는 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.b12bc405ed464d9db2c3d324c2491a1d_P1.jpg)

![[포토] 아홉 '신나는 컴백 무대'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/04/20251104514134.jpg)

![[포토] TXT 범규 '반가운 손인사'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/05/20251105518398.jpg)

![‘영원한 혈맹’ 튀르키예 [김태훈의 의미 또는 재미]](http://www.segye.com/content/image/2025/11/25/20251125510888.jpg)