“지금은 종교가 교육을 다시 배워야 할 때”

21세기 인류는 거대한 탈종교화의 파도 위에 서 있다. 예배당은 비어가고, 신앙은 더 이상 사회의 중심 언어가 아니다. 그러나 종교가 퇴조했다고 해서 인간의 영적 갈망이 사라진 것은 아니다. 사람들은 여전히 의미를 찾고, 관계를 맺고, 초월을 그리워한다. 문제는 종교가 더 이상 그 갈망에 응답하는 언어를 제공하지 못한다는 데 있다.

교회는 신앙의 언어를 잃은 시대, 다시 빛을 배우는 자리가 돼야 한다. 사진은 충남 아산 공세리성당. 신앙은 어떻게 배워야 하는가

교회는 신앙의 언어를 잃은 시대, 다시 빛을 배우는 자리가 돼야 한다. 사진은 충남 아산 공세리성당. 신앙은 어떻게 배워야 하는가 미국의 종교교육학자 토머스 그룸(보스턴 칼리지 교수)은 이런 시대를 위한 새로운 길을 제시한다. 그는 종교교육을 ‘세상의 생명을 위한 배움’이라 정의하며, 신앙을 교리의 암기나 제의의 반복이 아니라 삶의 해석학으로 이해해야 한다고 말한다. 그에게서 종교교육은 강의에 그치지 않는다. ‘공동의 이야기 나눔(shared praxis)’, 즉 함께 걷는 여정이다. 교사는 지식을 전달하는 설교자가 아니라 신앙의 동행자이며, 학습자는 수동적 수혜자가 아니라 삶의 해석자다. 신앙은 말로 가르치는 것이 아니다. 신앙은 삶으로 나누는 대화 속에서 자라며, 이 여정은 교실과 교회를 넘어선다.

이보영 미국 덴버 일리프 신학대학 교수는 ‘해방적 상호의존성’이라는 개념을 통해 종교교육의 목표를 개인의 구원에서 공동체적 책임과 연대의 배움으로 확장한다고 말한다. 교회는 신앙을 가르치는 기관이 아니라, 서로의 고통을 배우는 학교가 되어야 한다는 것이다. 그에 따르면 신앙의 언어는 ‘진리의 소유’가 아니다. 신앙이 ‘타인의 고통에 응답하는 연민’이 될 때, 종교는 다시 세상과 대화할 수 있다. 따라서 해방적 상호의존성은 신앙을 폐쇄된 교리에서 해방시켜 관계의 네트워크 속에서 살아 있는 영성으로 재해석하게 한다.

AI 시대 인간 영성의 방향

이러한 변화의 요구는 기술문명의 급속한 진보, 특히 인공지능(AI) 시대의 도래 속에서 더욱 절실해진다. AI는 인간의 언어를 배우고, 감정을 예측하며, 창의성마저 흉내 내고 있다. 인간의 지식은 더 이상 특권이 아니며, 기계가 인간의 사고를 대체하는 시대에 우리는 다시 근원적인 질문과 마주하게 된다. ‘인간이란 무엇인가?’ ‘우리는 왜 배우고, 무엇을 믿어야 하는가?’

허석 원광대 교수는 이러한 상황 속에서 종교교육의 사명을 “인간을 도구가 아닌 목적 그 자체로 바라보는 교육”이라 말한다. AI가 효율과 생산성을 극대화하는 시대에, 종교교육은 존재의 의미와 윤리적 상상력을 가르치는 마지막 교육이어야 한다는 것이다. 기계는 감정을 흉내낼 수 있어도 사랑과 공감, 책임과 경외의 감정은 인간만이 배울 수 있는 차원이다. 따라서 종교교육은 ‘믿음을 주입하는 행위’를 뛰어넘어 인간의 품격을 회복하고 ‘인간다움’을 지켜내는 영적 실천이 되어야 한다.

세속화와 기술의 물결 속에서 종교교육이 해야 할 일은 신앙의 언어를 새롭게 번역하는 것이다. 교리의 언어가 아니라, 타자와 세계, 자연과 생명 속에서 신앙을 다시 배우는 언어이다. 그것은 사회적 정의와 생태적 책임, 타인과의 연대 속에서 신앙을 다시 말하는 일이다. 그리고 이러한 언어는 추상적 교리에 머물러서는 안된다. 삶의 구체적인 현장 속에서 드러나는 작은 실천들, 예컨대 서로의 상처를 돌보고, 약한 자를 기억하며, 생명을 존중하는 행위들을 통해 더욱 힘을 얻는다. 신앙은 말보다 행동으로, 사변보다 관계 속에서 더욱 돈독해지는 것이다.

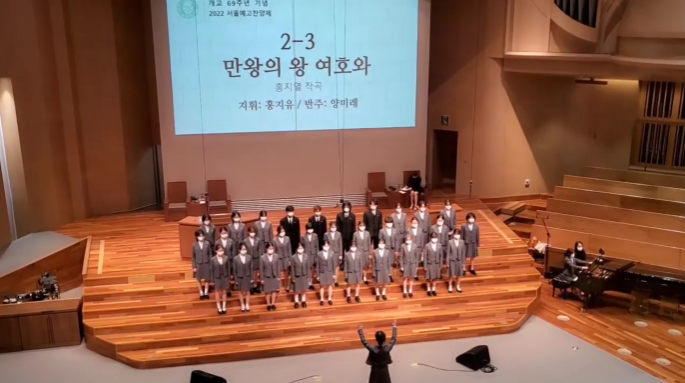

‘How shall we live?(우리는 어떻게 살아야 하는가?)’. 신앙은 삶 속에서 함께 해석하고 질문하는 배움의 과정이다. 사진은 서울 광화문 새문안교회 찬양 모습. 신앙은 살아있는 배움의 이야기

‘How shall we live?(우리는 어떻게 살아야 하는가?)’. 신앙은 삶 속에서 함께 해석하고 질문하는 배움의 과정이다. 사진은 서울 광화문 새문안교회 찬양 모습. 신앙은 살아있는 배움의 이야기 종교가 더 이상 권위의 중심이 아니어도, 영성은 여전히 살아 있다. 오히려 지금이야말로 종교가 다시 ‘배움의 자리’로 돌아가야 할 때다. 신앙은 가르치는 것이 아니라 함께 배우는 것, 닫힌 체계가 아니라 열린 관계의 언어다. 교회가 다시 학교가 되고, 학교가 다시 영성의 공간이 될 때, 종교교육은 세속화 시대에도 여전히 희망의 교육으로 남을 것이다.

결국 이 시대의 종교교육이 다시 써야 할 첫 문장은 ‘우리는 어떻게 살아야 하는가?’이다. 이 물음은 곧 인간의 존재 이유를 다시 묻는 신앙의 근원적 사유다. 세속화된 사회 속에서도 이 물음을 포기하지 않을 때, 신앙은 다시 소통이 가능한 언어가 되고, 교육은 다시 영성이 될 수 있다. 이를 통해 우리는 ‘신앙은 가르침이 아니라, 살아 있는 배움의 이야기’라는 사실 깨닫게 된다. 그 이야기 속에서 종교는 다시 삶과 연결되고, 신앙은 다시 사람의 언어로 말하기 시작할 것이다. 그리고 바로 그 순간, 잃어버린 신앙의 언어는 새롭게 태어날 수 있다.

정성수 종교전문기자 hulk19838@segye.com

![[포토] 폭설에 밤 늦게까지 도로 마비](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/05/20251205000920610800.jpg)

![[포토] 국회 예결위 참석하는 김민석 총리](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110710410898931_1762479667.jpg)

![[포토] 알리익스프레스, 광군제 앞두고 팝업스토어 오픈](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110714160199219_1762492560.jpg)

![[포토] 예지원, 전통과 현대가 공존한 화보 공개](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/09/20251009182431778689.jpg)

![[포토]두산 안재석, 관중석 들썩이게 한 끝내기 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.1a1c4d0be7434f6b80434dced03368c0_P1.jpg)

![[작아진 호랑이③] 9위 추락 시 KBO 최초…승리의 여신 떠난 자리, KIA를 덮친 '우승 징크스'](http://www.sportsworldi.com/content/image/2025/09/04/20250904518238.jpg)

![블랙핑크 제니, 매력이 넘쳐! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.c5a971a36b494f9fb24aea8cccf6816f_P1.jpg)

![[포토] 박지현 '아름다운 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/19/20251119519369.jpg)

![[포토]첫 타석부터 안타 치는 LG 문성주](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/02/news-p.v1.20250902.8962276ed11c468c90062ee85072fa38_P1.jpg)

![[포토] 아홉 '신나는 컴백 무대'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/04/20251104514134.jpg)

![블랙핑크 제니, 최강매력! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.ed1b2684d2d64e359332640e38dac841_P1.jpg)

![[포토] 김고은 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507236.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 하늘 '완벽한 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504457.jpg)

![[포토] 언론 현업단체, "시민피해구제 확대 찬성, 권력감시 약화 반대"](https://image.ajunews.com/content/image/2025/09/05/20250905123135571578.jpg)

![[포토] 박지현 '순백의 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507414.jpg)

![[포토] 발표하는 김정수 삼양식품 부회장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114206916880.jpg)

![[포토] '삼양1963 런칭 쇼케이스'](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114008977281.jpg)

![[포토] 김고은 '상연 생각에 눈물이 흘러'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507613.jpg)

![[포토]끝내기 안타의 기쁨을 만끽하는 두산 안재석](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.0df70b9fa54d4610990f1b34c08c6a63_P1.jpg)

![[포토] 한샘, '플래그십 부산센텀' 리뉴얼 오픈](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/31/20251031142544910604.jpg)

![[포토] 아이들 소연 '매력적인 눈빛'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/12/20250912508492.jpg)

![[포토]두산 안재석, 연장 승부를 끝내는 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.b12bc405ed464d9db2c3d324c2491a1d_P1.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 쥴리 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504358.jpg)